波板コラム

波板の張り方を詳しく解説!屋根だけでなく壁への取り付け方も紹介!

波板は薄くて軽いのに耐久性が高い素材なので、ベランダや駐車場の屋根によく使われています。

しかし、波板の張り方を間違えると思わぬ事故につながることもあります。

そのため、波板の正しい張り方を知りたいという方も多いことでしょう。

今回は、波板の正しい張り方を詳しく紹介します。

屋根だけでなく、壁への張り付け方も解説するので、DIYで波板を使いたいと思っている方は、ぜひこの記事を読んで参考にしてみてください。

Contents

波板の張り方

はじめに、波板の張り方を順を追って説明していきます。

波板を正しく張るためには、手順に沿って作業をすることも大切です。

施工不良や事故を防ぐためにも、手順を覚えてから作業しましょう。

サイズに合わせてカットする

まずは、波板を張りたい場所のサイズに合わせてカットしてください。

波板は、ポリカーボネート製やガルバリウム製などがあります。

ポリカーボネート製は、はさみやカッターでカットできます。

紙を切るようにカットしていきましょう。

ガルバリウム製の波板は、耐久性が高いので電動ノコギリでカットしてください。

ホームセンターによっては、好みのサイズでカットしてくれるサービスを実施しているところもあります。

ガルバリウム製の波板をカットする自信がない場合は、ホームセンターのカットサービスを利用しましょう。

位置に合わせる

波板をカットしたら、張り付ける位置に合わせていきます。

屋根に設置する場合は、強風によるめくれを防ぐため、風下(水下)から設置していきましょう。

また、屋根材として用いる場合は、軒先を作る必要があります。

軒先の長さは、雪が降らない地域は10cm以下、積雪が多かったり強風がある地域だったりする場合は5cm以下にします。

また、1枚では幅が足りず2枚の波板を重ね合わせる場合、2.5山以上の重ね代を取ってください。

2.5山未満だと、重ねた部分から雨水が入り込んでしまい、雨漏りの恐れがあるためです。

留め具の位置に穴をあける

波板を張る位置が決まったら、留め具を取り付けるための穴をあけます。

穴は必ず山の部分にあけます。

雨漏りの原因になるため、谷にあけてはいけません。

波板の穴はキリでもあけられますが、電動ドリルを使うと楽に作業できます。

ポリカーボネートの波板の場合は専用の穴あけキリ工具がありますので、ホームセンターで買うと良いでしょう。

また、留め具の間隔は5山おきくらいを目安に取り付けると良いです。

5山を超えると、強風の時に波板が煽られてバタバタしてしまったり、飛散の恐れがあります。

穴のサイズは、留め具の直径より1~2mm大きいと設置しやすいです。

留め具で固定する

波板に穴をあけたら、留め具で固定してください。

留め具は動かなくなるまでしっかりと留めましょう。

固定する際、下地の色と留め具の色が同色系であることが理想です。

たとえば、下地の色が白で留め具が黒系だと、マッチしません。

留め具が目立ってしまうでしょう。

留め具の種類

波板を留めるには以下4つの留め具がよく使用されます。

・ビス

・ポリカフック

・フックボルトセット

・傘釘

ビスはネジに傘のようなカバーが上部についた留め具です。

金属下地用と木材下地用があり、下穴をあけずに取り付けできるのが特徴です。

ポリカフックは下地がアルミ製の物を留めるのに適しています。

波板に穴をあけた後、手回しで取り付け可能です。

下地によってはフックの長さを選ぶ必要があります。

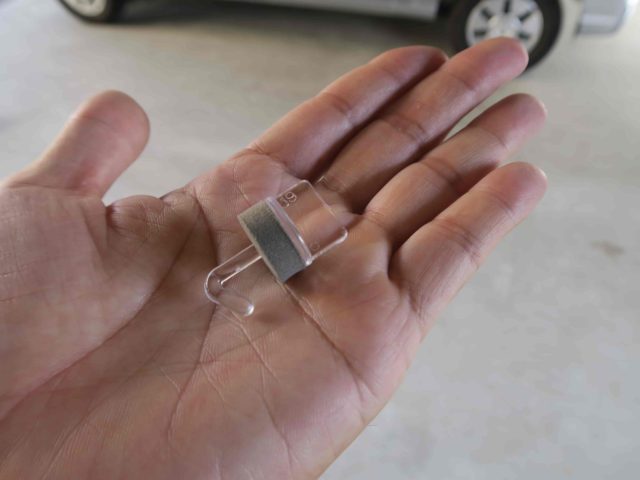

フックボルトセットは、下部がレの字型をした金属製のフックです。

耐久性に優れており密着性も高く、波板をしっかりと固定できます。

L字アングル(波板を支える建材)の下地取り付けに適しています。

傘釘は、名前のとおり傘のような頭部を持つ釘です。

傘が波板の山部分にきれいに被さるため、雨漏りを防ぎやすくなります

傘釘は木材下地と波板を固定するのに適しています。

波板の取り付けに必要な道具

波板を取り付ける際に必要になる道具は下記の5つです。

・電動ドリルもしくは穴あけキリ

・油性ペン

・金づち

・脚立

各道具はなぜ必要になるのか、詳しく見てみましょう。

電動ドリルもしくは市販の穴あけキリ

波板に穴をあけるには、電動ドリルか市販されている穴あけキリが必要です。

電動ドリルの刃は波板用の専用刃を使うと楽に作業しやすいです。

波板用の刃は、先が特殊な形をしており電動ドリル用刃と手回しで使えるタイプがあります。

穴あけキリは円錐のとがった刃にグリップがついた道具で、ホームセンターやネット通販で手軽に入手できます。

電動ドリルを新たに購入される場合には、コードレスタイプがおすすめです。

なぜなら波板張りは高所脚立に乗って作業をすることもあるので、コードレスタイプのほうが作業しやすいです。

油性ペン

波板に穴をあける際、印をつけるために使用します。

水性ペンより油性ペンのほうが濃く書けるので作業をしやすくなります。

脚立

波板張りは手が届かない高所での作業になることもあるため、脚立が必要です。

脚立は作業の高さに合った物を使いましょう。

金づち

金づちはビスを固定する際に必要です。

ホームセンターなどで市販されている金づちで問題ありません。

他に紹介した道具もホームセンターやネット通販で取りそろえることができます。

もし作業するのであれば、事前に準備しておきましょう。

波板の種類と価格

波板には種類があります。

・ポリカーボネート

・ガルバリウム

・塩化ビニル

・トタン

それぞれ特徴があり耐用年数や価格が違います。

波板を選ぶ際には見た目はもちろんのこと設置用途や周囲の環境など、お住まいの地域に適した物を選びましょう。

各波板の特性やメリット・デメリットなどを詳しく解説していきます。

ポリカーボネート

ポリカーボネートは軽量で透明性が高く、耐候性・耐久性・耐衝撃性に優れた樹脂製品です。

【ポリカーボネートのメリット】

日光や雨風、温度変化にも強く劣化や変質を起こしにくい性質を持っています。

ポリカーボネート波板の表面には熱線をカットする特殊加工がされており、日が当たっても熱くなりにくい素材です。

裏表があるので取り付け時には注意しましょう。

大人の男性がポリカーボネートの上に乗っても割れることはなく、ハンマーで叩いても、ひびが入りにくいなど耐衝撃性があります。

透明性はガラスと同程度あり、火をつけても燃え広がりにくいです。

ただし燃えないわけではないので、故意に火をつけるのはやめましょう。

【ポリカーボネートの価格と耐用年数】

価格は6尺(1820mm×655mm)で1,500〜3,500円程度です。

耐用年数は約10年なので、時期が来たら交換することをおすすめします。

ガルバリウム

ガルバリウムは、鋼板にアルミニウムと亜鉛合金を表面処理したもので、長期耐久性・耐候性・耐食性・耐熱・熱反射性ともに優れたメッキ鋼板です。

【ガルバリウム鋼板のメリット】

滑らかで美しい表面は、塩害や強い太陽光を長期に受けても損なわれにくく、また熱反射性が良いので、室内の温度上昇防止に優れた効果を発揮します。

長期にわたりサビを防ぐので経済的にも優れた建材です。

【ガルバリウム鋼板のデメリット】

光を遮断してしまうため、屋根の下の洗濯物が乾きにくくなるといったデメリットもあります。

【ガルバリウム鋼板の価格と耐用年数】

価格は6尺(1820mm×795mm)で2,000~4,000円程度です。

耐用年数は15~20年のため、20年程度での塗装メンテナンスがおすすめです。

塩化ビニル

塩化ビニルとは、塩素とビニル基からなる無色透明のプラスチックです。

電気絶縁性、耐水性に優れ難燃性で着色しやすい素材です。

塩化ビニルには軟質タイプと硬質タイプがあり、硬質になるほど重さが増します。

波板として使用するのは硬質塩ビで、水に沈む程度の重さがあります。

【塩化ビニルのデメリット】

年数が経過すると素材が固くなり、ちょっとした衝撃でも亀裂が入ったり破損したりします。

トタン

トタンとは薄い鋼板(鉄板)に亜鉛メッキをしサビにくくしたものです。

トタンのメリットは軽量で安価であることです。

一方でデメリットとしては、薄く柔軟な鋼板であるため切断するには専用のハサミが必要であることが挙げられます。

経年や衝撃などにより亜鉛メッキがはげるとサビが発生しやすくなります。

トタンを長持ちさせるためには、サビ止め下地を塗り、塗料を上塗りするという定期的なメンテナンスが必要です。

外壁を波板にするための張り方

外壁の壁材として波板を設置する場合も、基本的に張り方は屋根と同じです。

波板をカットして、下地に留め具で取り付けてください。

壁も屋根と同様、しっかりと留めないと強風で剝がれてしまいます。

波板用の留め具を使い、しっかりと固定して強風や豪雨にも負けない強度に仕上げましょう。

外壁に波板を張る際の注意点

外壁の角部分には、カットした別の波板を折り曲げてかぶせるように設置して、見た目がきれいになるように整えましょう。

外壁に張る波板を無理に曲げて角に合わせるよりも、見た目が美しいです。

また、無理な力がかからないので留め具で固定しやすくなります。

波板を横張りにできる?

波板は縦張りするのが一般的ですが、横張りも可能です。

壁材として波板を使う場合は、横張りでも全く問題ありません。

横向きの波模様もおしゃれに見えます。

また、縦張りでも横張りでも、強度に変わりはありません。

壁材として波板を取り付ける場合に勾配は必要?

壁材として波板を取り付ける場合には、勾配は必要ありません。

波板は、表面が滑らかで水の流れが良い素材でできています。

壁材として使用される場合は、縦張り・横張りを問わず勾配は必要ありません。

波板の取り付けでよくある疑問

いざ波板を取り付けようと思うと、さまざまな疑問が湧いてくるでしょう。

・波板と下地の隙間はどう防ぐのか

・波板の部分補修はできるのか

・色は何色が適しているのか

・DIYで取り付けできるのか

・施工はどこに依頼できるのか

・修理に火災保険は適用できますか

こちらに挙げたものは、皆さまから多く寄せられる疑問点です。

一つずつ解説していきます。

波板と下地の隙間を防ぐには?

波板の隙間を防ぐには波板パッキンの活用がおすすめです。

ベランダやカーポートなどで使う波板の断面は波のようにデコボコした形状で、平らな板金を取り付けると隙間が発生します。

波板と役物の間にパッキンを使用することで密着性が高まります。

雨風や害虫の侵入を防ぐだけでなく、強風による波板のバタツキも抑えることが可能です。

波板パッキンを使用し密着性を高めると、風のバタツキによる劣化や破損が発生しにくくなり、波板の寿命を延ばすことができます。

波板パッキンには大波・小波・鉄板用大波など種類がありますので、波の形に合ったパッキンを選ぶようにしましょう。

破損した箇所の部分補修はできる?

基本的には交換修理が必要になります。

破損していない箇所にも表面に汚れや無数の傷があり、見た目ではわかりにくいゆがみが生じていることもあります。

「割れた箇所や穴があいた箇所に小さく切った波板を重ねれば良いのでは?」

このように考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし波板は重ねた部分とぴったり密着せず隙間が発生し、雨水がしみこみ、役物や下地を傷めてしまう原因にもなります。

今すぐ修理できないのであれば、アルミテープによる補修が可能です。

ただし、あくまでも応急処置ですので必ず交換修理をしましょう。

取り付ける波板の色は何がおすすめ?

駐車場の目隠し部分は、外から中が見えないマット系やオパール(乳白色)が好まれます。

ベランダの波板は、夏の日差しが入ると暑いためブラウンが人気です。

逆に、光を取り込みたい、暖かくしたいという場合には、光線透過率の高いクリアがおすすめです。

波板の取り付けはDIYでできる?

DIYでも対応できなくはないです。

ただし高所作業になるため落下してケガをするリスクがあるためおすすめできません。

地域によって軒先の出幅が異なる、重ね代の長さが変わる、傾斜によって重ね幅が違うなど、細かなポイントが異なります。

波板をしっかり固定しないと強風や突風などで外れたり飛ばされたりします。

高いところは苦手、なんとなく不安だという方は、まず修理業者への相談がおすすめです。

波板の取り付けはどこに依頼できる?

家の波板工事は専門の修理業者が工事をします。

インターネットで「(お住まいの地域) 波板 工事」と検索をかけると、お近くの業者さんを見つけやすいでしょう。

リフォーム会社やホームセンターに依頼することもできます。

ただ、どちらも登録されている職人さんや下請け業者にお願いしています。

よって、どのような職人さんが担当されるかは工事当日までわからない場合が多いです。

誰が来るかわからないことが心配であれば、地元の工事店・工務店にお願いするのが良いでしょう。

波板の修理に火災保険は適用できる?<

最初から保険金をあてにした修理はおすすめできません。

自然災害が原因で波板が破損した場合は、火災保険が適用される場合があります。

台風で波板が割れたから自然災害だと思っても、経年劣化が大きく影響しての破損と判断されれば火災保険が適用されません。

最近は「火災保険を適用してお得に修理できる」と売り込みをかける業者もいるようですが、注意が必要です。

火災保険を適用できるかどうか判断するのは保険会社のため、波板の修理業者が火災保険を適用できるとは言い切れません。

火災保険を当てにした屋根修理は避けた方が無難です。

波板は正しい張り方で見た目の良さと耐久性を向上させよう

波板は、屋根材や壁材の中でもDIY初心者が扱いやすい素材のひとつです。

加工もしやすく軽いので、さまざまな場所に使えます。

ただし、張り方が甘いと強風で飛んでしまい、人身事故や物損事故の原因となるので注意してください。

波板の留め具は専用の製品を使い、複数枚を重ねる場合は強度を考えて施工するようにしましょう。

正しい張り方をすれば、波板は耐久性も維持できて、見た目もきれいに仕上がります。

「波板屋根って?ポリカーボネートって?」では、波板に適した素材をご紹介しています。

耐久性に優れた素材が欲しい場合はぜひご確認ください。

内野 友和

この記事は私が書いています。

1979年生まれ。一級建築板金技能士。

父・内野国春の元で建築板金の修行を始め、2014年より代表となり家業を受け継ぐ。

20年以上、約5000件の現場経験で培った技術と知識で、建物の屋根・雨樋・板金・外壁工事を通じ、地域の皆様のお役に立てるように努力しております。

0120-945-251

0120-945-251 無料お見積り・お問合せ

無料お見積り・お問合せ